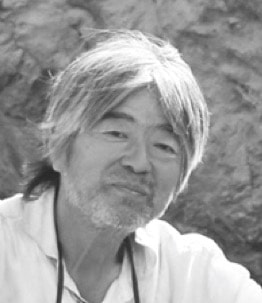

西秋良宏

1983年東京大学文学部考古学専修課程卒業、同大学院修士課程・博士課程をへて1992年英国ロンドン大学大学院博士課程修了(Ph.D)。日本学術振興会特別研究員、東海大学文学部講師などをへて総合研究博物館助教授、2006年より同教授、2020年より同館長、ほかにJPタワー学術文化総合ミュージアム・インターメディアテク館長、大学博物館等協議会・日本博物科学会長など。国際的なボードも多数。専門は先史考古学。西アジア・中央アジアをフィールドとし、シリア、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、ウズベキスタンなどで旧石器、新石器時代遺跡の発掘調査を手がけてきた。近年の大型プロジェクトの一つに『パレオアジア』(文部科学省科学研究費新学術領域2016–2020領域代表者)がある。その成果が今回の数理先史学プロジェクトの基礎となった。

ウズベキスタン、テシク・タシュ洞窟出土のムステリアン石器群(Nishiaki et al. 2020)

アゼルバイジャン、ダムジリ洞窟における先史考古学的研究(Nishiaki et al. 2025)